開放型ヘッドホンは、広がりのある音を楽しめるデバイスです。しかし、密閉型ヘッドホンと比べた場合のメリット・デメリットなどの特徴について、詳しくはわからないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、開放型ヘッドホンのメリット・デメリットや、製品選びのポイントなどを解説します。開放型ヘッドホンをお探しの方におすすめの製品も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも、ヘッドホンはドライバーユニット(再生装置)と呼ばれる機構によって、音を出しています。

ドライバーユニットは通常「ハウジング」と呼ばれる部分で覆われていますが、形状や素材によってハウジングを密閉しないのが、開放型ヘッドホンです。ハウジングを空気が自由に出入りできる構造にすることで、ドライバーユニットから出力された音がこもりにくく、クリアに聞こえる傾向があります。

なお、開放型ヘッドホンは「オープン型ヘッドホン」や「オープンエア型ヘッドホン」とも呼ばれています。

開放型ヘッドホンに対し、ハウジング部分がふさがれているのが密閉型ヘッドホンです。密閉型ヘッドホンは、「クローズド型ヘッドホン」とも呼ばれます。

ドライバーユニットから出力された音を外に逃さず、かつ周囲の音もシャットアウトするため、遮音性が高い点が特徴です。また、ハウジング内の空気が密閉された状態で振動することで、低音域の迫力が出やすい傾向があります。

一方で、開放型ヘッドホンと比べて音がこもりやすくなるほか、圧迫されるような不快感が出ることもあるでしょう。

開放型ヘッドホンと密閉型ヘッドホンは、どちらが良い・悪いというものではなく、それぞれ異なる特徴があります。次章以降の内容も参考に、自分に合うヘッドホンを選択することが大切です。

開放型ヘッドホンの代表的なメリットは、以下のとおりです。

先述のとおり、開放型ヘッドホンは音がこもりにくいことから、広がりのある音を楽しめるのがメリットです。高音域を再生する際に、音割れもしにくいでしょう。

また、圧迫感がなく通気性が高いため、長時間装着していても耳が聴き疲れしたり、蒸れたりすることがありません。

構造上、ヘッドホンの使用中に周囲の音を適度に聞き取れる点も大きな特徴です。例えば家にいる時も、同居家族からの呼びかけやインターホンにも気付きやすいでしょう。

開放型ヘッドホンにありがちなデメリットは、以下のとおりです。

開放型ヘッドホンはハウジング部分がふさがれていないため、一般的には密閉型ヘッドホンよりも音漏れしやすいといえるでしょう。自宅だけでなく、電車や図書館などの公共の場で使用することも想定している場合は注意が必要です。

また、メリットで挙げた「周囲の音の聞き取りやすさ」は、人によってはデメリットになることもあります。「環境音をシャットアウトして音楽に没頭したい」という方は、密閉型ヘッドホンのほうが向いているかもしれません。

ここでは、開放型ヘッドホンの選び方を5つの観点から解説します。

開放型ヘッドホンの接続方法は、大きく分けて「ワイヤレス」と「有線」の2タイプです。各タイプには、以下のような特徴があります。

| ワイヤレスタイプ |

|

| 有線タイプ |

|

ワイヤレスタイプを選ぶ場合は、連続再生時間(バッテリーの持続時間)や、充電にかかる時間をチェックしておくと安心です。

一方で、有線タイプを選ぶ場合は、デバイスと適合する接続端子の種類やケーブルの長さを確認しましょう。接続端子はさまざまで、オーディオ機器で使いやすい3.5 mmや4.4 mmなどのアナログプラグのほか、スマートフォンやPCでの利用に便利なUSB Type-Cで接続する場合もあります。なお、ケーブルが断線すると使用できなくなってしまうので、取り扱いには注意が必要です。

開放型ヘッドホンには、広がりのある音を楽しめるというメリットがある一方、密閉型ヘッドホンと比べると低音域の再現が弱くなりやすい特徴があります。

そのため、特に低音域をカバーできる構造の製品がおすすめです。製品の公式ページで音質に関する情報を確認したり、実際に店頭で試聴したりするとよいでしょう。

開放型ヘッドホンの装着感は、イヤーカップの形状によって変わります。イヤーカップの形状は、大きく分けて「オーバーイヤー型」と「オンイヤー型」の2種類です。

オーバーイヤー型は、耳全体を包み込むように装着するイヤーカップです。耳との接触面が広く、フィット感が高いという特徴があります。

耳に当たるイヤーパッドの素材によって、圧迫感や通気性に差が出るため、場合によってはイヤーパッドカバーで調整します。

オンイヤー型は耳に乗せるように装着するイヤーカップで、オーバーイヤー型と比べて、コンパクトで軽量な製品が多い傾向があります。

耳の周りにイヤーカップが接触しないため、メガネやマスクを着用していても干渉せず快適です。ただし、長時間装着し続けると耳が痛くなるケースもあります。

開放型に限らず、大きく重ためのヘッドホンは長時間の装着が負担となり、首や肩が凝る原因になることがあります。

特に、搭載するパーツの数が多く大型化しやすい高機能モデルは、ヘッドホン全体のサイズ・重さに注意が必要です。目安として、本体の重さが300 g以内だと比較的軽量といえます。

使いやすさはもちろんのこと、自分好みの見た目なら、開放型ヘッドホンを使用する際により気分が高まるはずです。

どのようなシーンにも馴染むシンプルな美しさを追求したものや、メカニカルなデザインのものなど、お気に入りの一台を見つけてみてはいかがでしょうか。ファッションやインテリアに合わせて選ぶのもおすすめです。

高音質で快適な開放型ヘッドホンをお探しの方におすすめなのが、nwm(ヌーム)のオープンイヤー型ヘッドホン「nwm ONE」です。nwmはNTTグループ初の音響ブランドで、音を操る技術を活用した製品を展開しています。

nwm ONEには、NTTの特許技術「PSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)」を搭載。これにより、開放型ヘッドホンが持つ音の広がりはそのままに、課題であった音漏れの抑制を実現しています。nwm ONEは、開放型から進化した、次世代のオープンイヤー型を採用したヘッドホンです。

ワイヤレス接続とUSB Type-C接続の両方に対応しているため、さまざまなデバイスやシーンで快適に使用できます。

nwm ONEのおもな魅力は、以下のとおりです。

nwm ONEは、高音質と音漏れ抑制を両立する構造になっています。

豊かで余裕のある中高域・伸びのある高域を再生する「ツイーター」と、音のディテールを聞き逃さず歪みを抑えて低域を再生する「ウーファー」の2つのドライバーを開発。これにより、圧倒的な再生周波数帯域を実現しています。加えて、PSZ技術によって自宅以外でも周囲への音漏れを抑え、オープンイヤー型ならではの豊かな広がりある音色を楽しめます。

また、高機能でありながら、本体の重さは約185 gです。一般的なヘッドホンは、300 g程度でも比較的軽量とされているので、200 gを下回るnwm ONEは圧倒的な軽さといえるでしょう。

さらに、耳の角度に合わせて位置を調整できるスピーカーカプセルのほか、イヤーパッドにはソフトタッチで劣化が少ない液状シリコーンゴム素材を採用しています。これらの特徴により、着けていることを忘れるような心地良さで、長時間の装着でもストレスがありません。

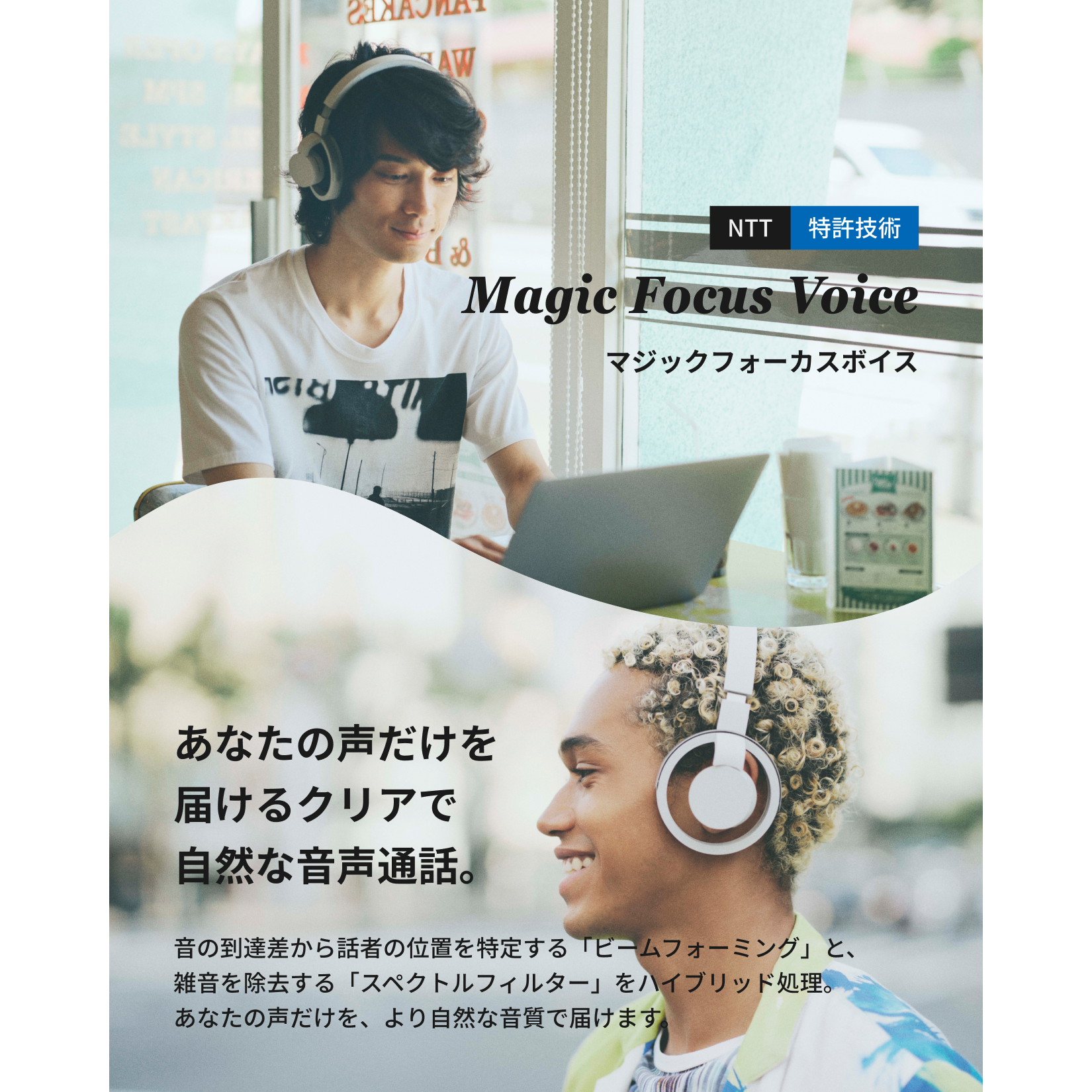

なお、通話をする際には、NTTの特許技術「Magic Focus Voice(マジックフォーカスボイス)」にも注目です。Magic Focus Voiceは耳スピシリーズの上位モデルに搭載されている技術で、周囲の雑音をカットし、自分の声だけをクリアに届けられます。

PSZ技術とMagic Focus Voiceについては、以下のページで詳しく紹介しているので、併せて参考にしてください。

▼体験者の声

独創的なフォルムが、ほかのヘッドホンとはひと味違います。中高音がクリアに聴こえるだけでなく、低音も重量感があり、音質へのこだわりが感じられました。搭載されている技術と使い勝手の良さから、通勤や散歩、リモートワーク、ゲームなどのさまざまなシーンでおすすめの一台です。

オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー

形状や素材によってハウジング部分をふさがない開放型ヘッドホンなら、広がりのあるクリアな音を楽しめます。ただし、製品によって音質や装着感、重さなどが異なるため、今回紹介したポイントを参考に比較検討しましょう。

nwm ONEは、開放型から進化したオープンイヤー型のヘッドホンです。高音質で超軽量、かつ音漏れも抑制できるなど、新時代のサウンドを体験できます。満足できるヘッドホンをお探しの方は、nwm ONEをぜひチェックしてみてください。